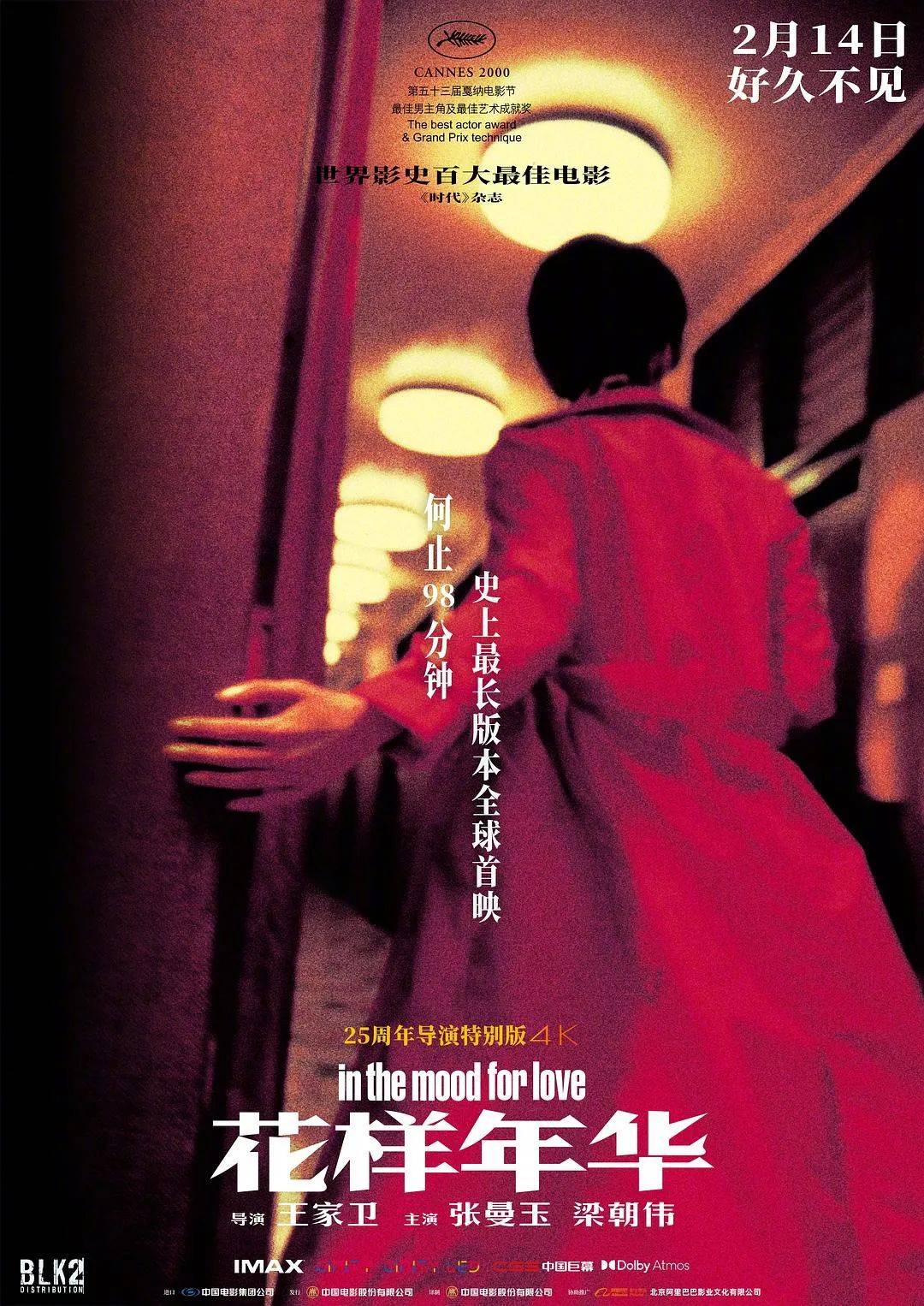

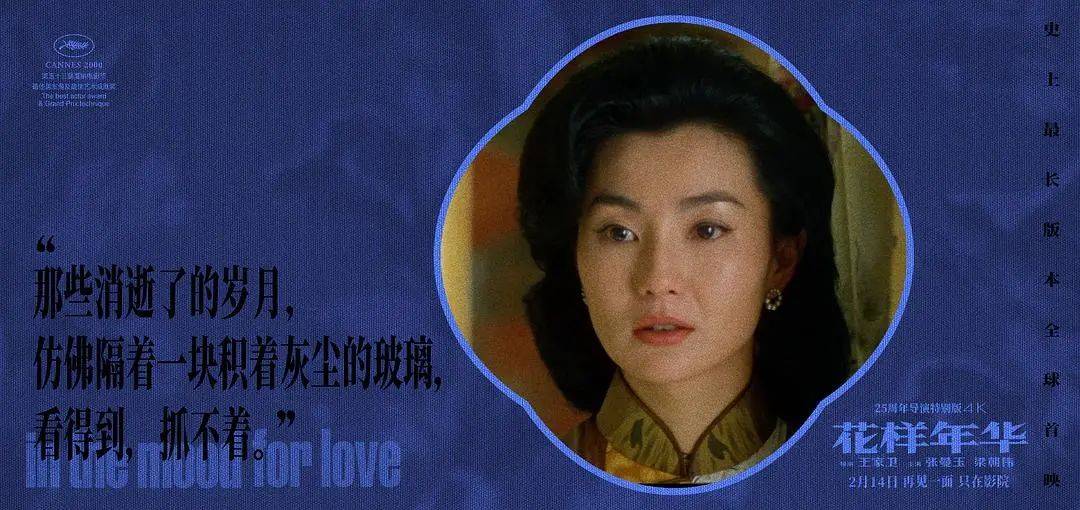

《花样年华》25周年导演特别版重映海报

《花样年华》25周年导演特别版重映海报

“如果有多一张船票,你会不会跟我走?”

乌鲁木齐生活网讯:2000年,《花样年华》第一次登上银幕,25年之后的情人节,这部王家卫的代表作在影院重映。

影片讲述了上世纪中期的香港,两对青年夫妻成为邻居。而周慕云(梁朝伟 饰)的妻子和苏丽珍(张曼玉 饰)的丈夫产生了婚外恋情。周苏二人发现这个秘密之后,开始见面商讨对策,但在相处之中二人互生情愫的故事。出租车上靠在一起的背影,街巷里两个人的擦肩而过,梁朝伟的深情和张曼玉的摇曳让这部电影的抒情与唯美更加触人心弦。

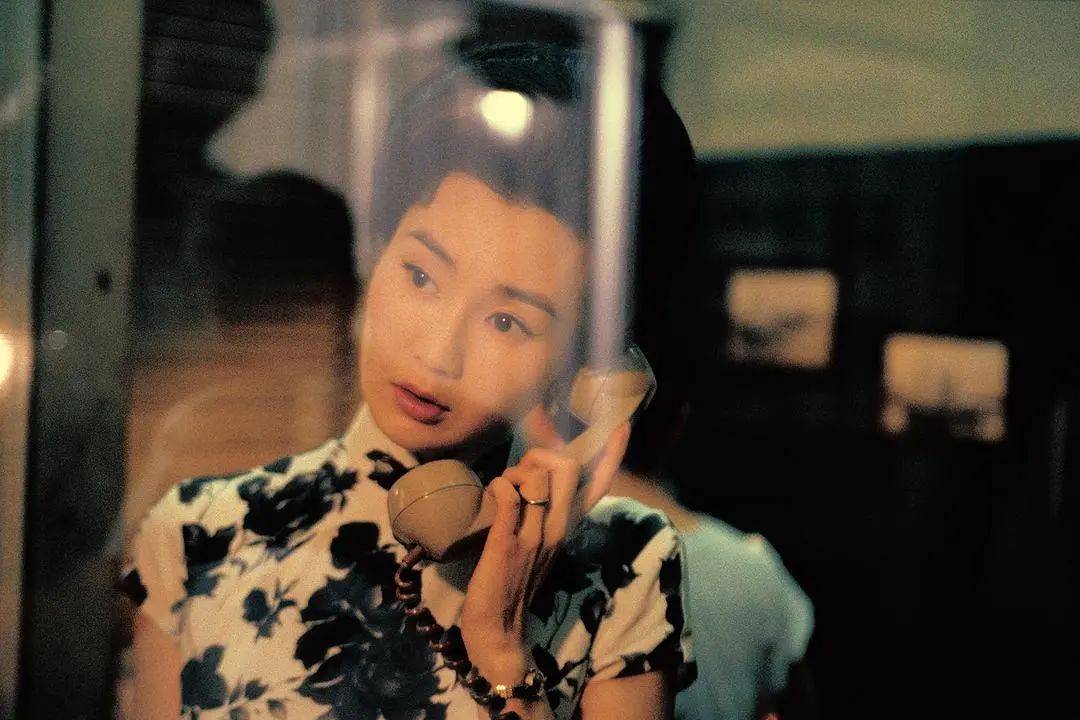

《花样年华》中张曼玉饰演女主角苏丽珍

《花样年华》中张曼玉饰演女主角苏丽珍

这部电影在上映之初就获得了国内外的广泛认可,斩获金马奖、凯撒奖等一众奖项,饰演男主角周慕云的梁朝伟也凭此片成为戛纳影帝。

人们不断重温、回味着周慕云和苏丽珍的爱情故事,重新和王家卫的镜头一起回到20世纪60年代的香港。在导演发布25周年特别版的《花样年华》即将重映的消息时,很多人已经迫不及待地准备购票。

而导演王家卫在最近关于重映的访谈中也透露了一些《花样年华》特别版的新内容。《花样年华》原名是《三个关于食物的故事》,因为王家卫原本想拍摄的是60年代到00年代过程中,电饭煲、方便面和便利店带来的男女关系变化的故事。但60年代的部分越拍越长,才有了现在的《花样年华》。而这次重映的特别版加入了之前已经拍摄,但经过删减未向观众展示的部分。

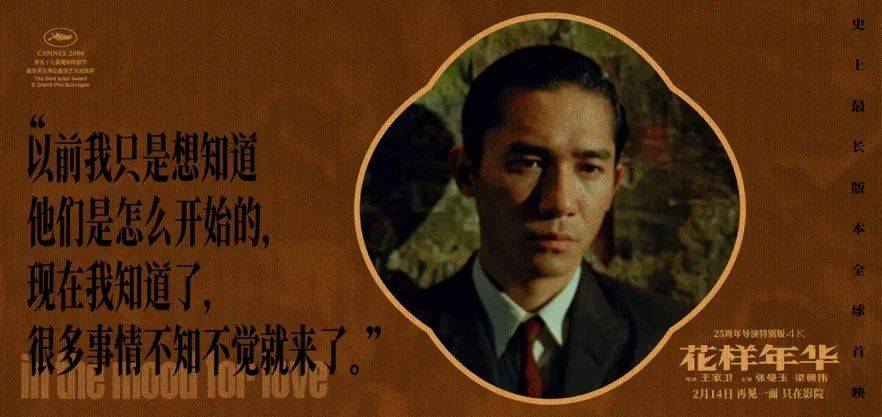

《花样年华》25周年导演特别版重映宣传图

《花样年华》25周年导演特别版重映宣传图

《花样年华》25周年导演特别版重映宣传图

《花样年华》25周年导演特别版重映宣传图

《花样年华》的剧本并不新颖,婚外情的“复仇”故事放在如今已经略显老套。梁朝伟和张曼玉的演绎固然精彩,但这绝非观众愿意为此买单的唯一理由。

一部25年前的作品能够经久不衰地被喜爱与讨论,让当下的人们依然能感同身受,一定是影片中存在着跨越时空的共鸣点。

要找到答案并不困难,因为这部作品的导演是王家卫。

那些“王家卫式”电影的共同话题

我们无法评价王家卫是最伟大的导演,但他一定是一位个人风格极其明显的导演。提起王家卫,有人想起《阿飞正传》的非线性叙事,或是《春光乍泄》的黑白镜头,又或是《重庆森林》的经典晃动与抽帧。

长镜头、慢动作、迷离又跳跃,王家卫的电影不乏“不知所云”的质疑,但每一个看懂的人都会忍不住再看一遍。那些镜头里独特的的结构与光影,故事里别样的色彩和节奏,都逐渐变为一种标识,让人一看就能知道:这是王家卫的风格。

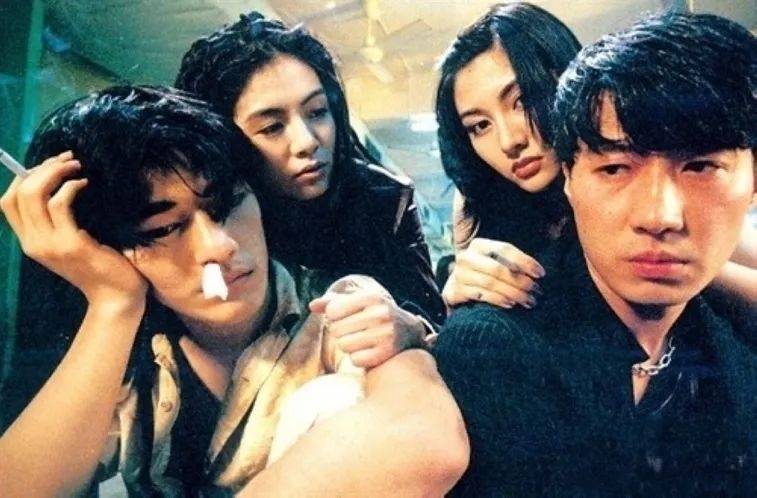

《重庆森林》剧照

《重庆森林》剧照

当我们把一堆电影术语倒在一起,非线性、重复交叉、独白、蒙太奇、隐喻、硬切……这似乎就是一部“王家卫式”的电影。再添加一些上海或是香港地区的元素,以及几对青年男女的爱情故事,似乎王家卫本人的电影大多也就是这些构成。

但这终归是“王家卫式”或是“王家卫风格”的电影,而不是王家卫的电影。再多的技巧和形式终归是为了内容与主题服务的,真正让王家卫电影长盛不衰的除了那些精彩的镜头语言与场景设置,还有他所擅长表达的情感母题:现代都市的灯红酒绿与都市人群所面对的、前所未有的孤独和迷茫。

当城市越来越繁华,人与人之间越来越疏离,精致而浅薄的社交,颓败又尚存的意志,原始的生命力在巨大的城市森林里难以寻觅,我们该何去何从?这是王家卫在电影里一直关注的问题,也是他作品的共通之处。

《堕落天使》剧照

《堕落天使》剧照

那些跳切与硬切将故事里的空间不断切割,重复或平行的蒙太奇手法令人目不暇接,高速摄影和抽帧带来目眩神迷的恍惚感,缺乏时间线的叙事方式乱中有序。这是王家卫的电影。

高速运转的社会,车水马龙与陌生的人群。快餐式的恋爱,对疯狂与刺激的幻想,固定而凝滞的现实。钢筋水泥,霓虹光影、电子屏幕。这是当下大多数人的生活。

从都市背景的故事脚本,到情绪外化的创作呈现,王家卫的电影最擅长的就是把都市人群的生活和心理以一种现代社会的生活方式展现出来。故事在他的手下快速、跳跃、有序地混乱着。电影镜头如同不被察觉的摄像头,把影片中每个人内心的故事和社会的状态记录下来。

而情与爱,正是在秩序社会下人与人之间脱离部分规则束缚的话题,人与人之间的情感纠缠,既是个人情感的相遇,也是个体社会状态的碰撞。

《阿飞正传》剧照

《阿飞正传》剧照

《花样年华》里周慕云和苏丽珍最终止步于伦理道德的界限,一张船票消散了二人之间的情愫。

《重庆森林》里小警察和女杀手萍水相逢再未相见,快餐店员与暗恋对象几番阴差阳错重新相逢。

《阿飞正传》里红男绿女与风流缱绻相交汇,没有结局的爱情就这样发生在没有终点的人生。

无论是镜头还是故事,还是一个逝去的时代,抑或是我们不曾改变的生活,在王家卫的电影里都孤独而喧嚣。人们在都市混乱不堪的一面寻找、遗忘、铭记,在无法确证的情与爱中沉溺、徘徊、离去。

王家卫的电影像一面放大镜,把现代人微不可查的情感波动放大在镜头面前,上演着模糊却真实的爱恨离别。

《2046》剧照

《2046》剧照

王家卫的电影美学与后现代都市病

无论王家卫本人有没有刻意地对都市题材进行深入的挖掘和表达,他的电影最终呈现出来的依然是一幅后现代都市的图景。

所谓“后现代”,指向的是20世纪60年代开始科学技术革命与政治变动推动社会走向信息化和高技术化的一种社会状态。而王家卫著名的三部曲(《阿飞正传》《花样年华》《2046》)也正是60年代的三部曲。

1960年代的香港夜景

1960年代的香港夜景

在这种社会状态下,商品更加广泛地成为社会的构成物,这也进一步导致了现代社会本质的暴露:现代社会被抽象所统治。对数量化和价值理性的关注、抽象的社会关系构成陌生人社会、个体之间的原子化……后现代都市的病症就这样从生产消费的经济领域渗透到社会的各个角落。这种影响难以逆转,人们对此也无可奈何,只好随着时代的河流向前艰难行走。

后现代社会的深入分工,让社会总劳动以私人劳动的形式呈现。每个人都要工作,但我们面对的是文档、钞票和流水线,人与人之间的交往不知何时已经逐渐隐退了,更多的时候我们面对的是物品。就像当我们拿起一瓶水的时候,不会再考虑它从何而来,我们看到的只有塑料瓶外的的品牌和价格。

1990年代的维多利亚港

1990年代的维多利亚港

所以人与人之间变得礼貌、陌生而疏离。“后现代病症”让个体在孤独和割裂中迷失,让他们在面对没有感情的物品时,同样压抑着自我的情感和欲望。

有些人以钞票和情爱进行宣泄,有些人变得固执而扭曲,有些人走向更深的压抑,直至麻木。这种后现代都市的怅惘在王家卫的电影里无处不在。

《花样年华》中周苏二人在婚姻崩溃的孤独与无奈中逐渐靠近,爱情在两个人各怀心思的表演和模仿中滋生。影片中大量的前景遮挡,如同在社会道德约束下对这份感情的掩饰与压抑。人与人之间的边界最终没有被打破,个人激情和社会状态相冲突,最终让这份爱恋停留在朦胧暧昧的氛围里。

梁朝伟在《花样年华》里饰演男主角周慕云

梁朝伟在《花样年华》里饰演男主角周慕云

《重庆森林》的故事在充斥着各色人群的重庆大厦,便利店和快餐店成为影片中常见的场景。行色匆匆的人与两段感情故事一样,成为一种快消时代的消耗品。

《2046》作为《花样年华》的续作,周慕云重返香港后,男男女女萍水相逢,觥筹交错的光影泡沫里,自以为真挚的深情中,人们迷失在记忆里的60年代。

《旺角卡门》剧照

《旺角卡门》剧照

王家卫的电影让今天的我们仍然能够感同身受。爱情不常见,感情少长久,人心难琢磨。但我们更多时候是背景中模糊的路人,行走在城市的迷宫里,旁观他人的爱恨。因为疲惫所以拒绝,因为怀念所以惆怅,在一块块屏幕中,我们又该如何迎接明天?

答案也许是一切如常。无论是最终难得圆满,还是无奈错过,无论是找到最终的意义,还是没有迎来结局,在当下无可抵挡的浪潮里,照常经营每一天的生活似乎才是最合理的答案。

相遇不意味着一定要拥有,在偌大的城市里擦肩一面已经是太过难得。不必太深切地沉溺于已经逝去的时代,不必太渴切地追求尚未得到的人或物,就依然能够向前。

《花样年华》剧照

《花样年华》剧照

“那个时代已过去,属于那个时代的一切都不存在了。”《花样年华》的最后是这样一段台词。一段故事落幕,另一段故事仍将继续。一个时代消逝,另一个时代风华正茂。

这部经典电影在院线重映,赴约的有老影迷,也有新观众。有人评论这部电影围绕着出轨的故事进行拍摄,也有人认为这是一段错位的爱情。王家卫本人则认为,“《花样年华》从来不是一个关于出轨的故事,它讲的是秘密。我最感兴趣的是在当时那么保守的环境下面,这对男女如何去守住这个他们说不出口的秘密。”

王家卫访谈截图

王家卫访谈截图

而25年来,随着高速发展的经济一同而来的,是社会思想观念颠覆性的变化。在传统观念突破和保守思想回潮相交汇的当下,《花样年华》里关于婚姻与情欲、社会与自我的情感问题和都市心情,或许也将在当下得到新的回答。

周慕云与苏丽珍的故事早已停留在过去,千禧年也已经成为一代人无法触及的回忆,但在王家卫的光影宇宙里,2025年的我们依然能找到一个属于自己的“花样年华”。